昭和のクルマに乗ったことがある人なら、あの「重ステ」の感覚、今でも覚えているんじゃないか?

いや、あれは感覚というよりもはや「戦い」だった。

特に、クルマを駐車場に入れる時なんか、腕がパンパンになるほどハンドルを回していたのを思い出す。俺も最近まで知らなかったんだけど、実は当時のクルマには今じゃ当たり前の「パワーステアリング」ってものがついてなかったんだよね。つまり、ハンドルが異常に重いのは仕様だったってわけだ。

「重ステ」とは一体?

さて、「重ステ」って何かというと、文字通り「重いステアリング」のことだ。

現代のクルマに慣れていると想像しづらいかもしれないけど、昭和のクルマはハンドルを回すのに腕力が必要だったんだ。

特に低速でのハンドル操作は地獄。駐車する時や狭い路地での曲がり角、さらに言えば停車中にハンドルを回そうものなら、まるで全身運動! 「ジムに行かなくてもクルマ運転してりゃ筋トレになるよ」なんて冗談が飛び交ってた時代だった。

革グローブで対策?

そういえば、当時のドライバーたちは何とかこの重ステを乗り切ろうと、いろいろな工夫をしていたらしい。その一つが「革グローブ」だ。

今でもバイク乗りにはおなじみのアイテムだけど、あの頃のドライバーたちにとっても重宝されていたんだってさ。革のグローブをはめることで、より力を込められて滑らかにハンドルを回せるようになるからね。今でいう「パワーグリップ」みたいなもんだ。しかも、汗をかいても手が滑りにくいから、長時間運転する際にも安心だったってわけ。

他にも、腕を鍛えるため自宅にダンベルを買っておいて日々トレーニングする、なんていう噂もあったとか。まさに筋力と知恵の勝負だったんだな。

パワステの登場と普及

じゃあ、いつからこんな重ステ時代が終わったのかというと、パワーステアリング(通称パワステ)が登場してからだ。

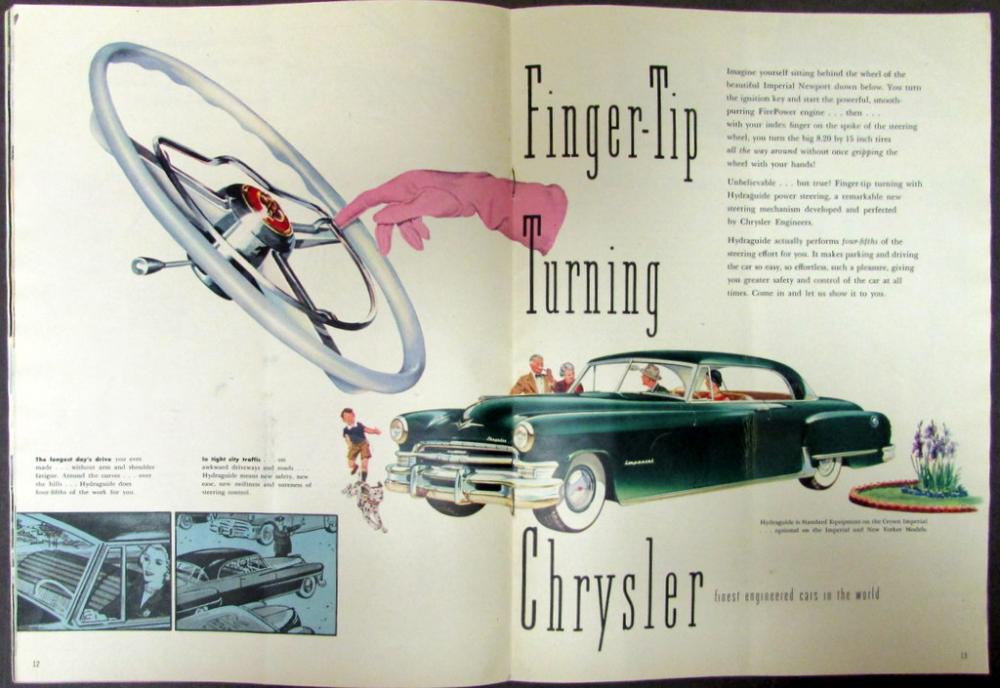

パワステが開発されたのは1951年、アメリカのクライスラー社によるものだ。これが自動車業界に革命をもたらしたんだよね。

そして日本にパワステが本格的に普及し始めたのは、70年代後半から80年代にかけて。トヨタや日産といった日本のメーカーも、続々とパワステを標準装備し始めた。

パワステの仕組みは、ハンドル操作を軽くするために油圧や電動モーターを使うってもので、これにより低速でもハンドルを軽々と回せるようになったんだ。それまでの苦労は何だったんだって感じのウソみたいな技術だったろうな。クルマを運転する楽しさはそのままに、腕の負担だけを軽減してくれるんだから、まさにドライバーにとっての救世主として歓迎されたに違いないね。

メーカーの努力と進化

でも、このパワステが普及するまでは、日本の自動車メーカーもかなりの苦労をしていたらしい。

例えば、トヨタはその当時、油圧式のパワステを導入するために膨大なコストと時間をかけたんだとか。日産も同様に、快適な運転体験を提供するために、技術革新を重ねていた。

今じゃ当たり前の機能だけど、当時のメーカーたちはこの技術を標準装備にするために血のにじむような努力をしていたわけだ。

また、パワステが登場した当初は、装備すること自体が高級車の証でもあったらしい。一般的な大衆車に普及するのはもう少し時間がかかったが、それでも昭和の終わり頃にはほとんどの車種でパワステが標準装備されるようになった。

今思えば、そんな時代を経て令和に生きる俺たちは快適なドライブライフを楽しめているんだなーとありがたく思う。

重ステを乗り越えたドライバーたち

今となっては、パワステのないクルマなんて考えられないけど、当時のドライバーたちはそれを当たり前のように受け入れていたんだ。それどころか、重ステを攻略するためのテクニックや工夫が数々あったって話も聞くと、彼らの「ドライビング魂」を感じるよね。

例えば、停車中にハンドルを回さないようにして、少しでも車を動かしながら操作するとか、力の入れ方にコツがあったりとか。

今の俺たちがパワステの恩恵を受けていることを、改めて実感すると同時に、当時のドライバーたちの根性に敬意を払いたくなる。だって、あのハンドルの重さで毎日運転してたんだぜ?現代人には想像もつかない苦労がそこにはあったんだ。

まとめ:重ステを忘れるなかれ!

こうして振り返ってみると、重ステ時代のドライバーたちって本当にすごいよな。腕力だけでなく、工夫と根性でクルマを操っていたんだから。パワステが当たり前の今だからこそ、あの頃の苦労やテクニックを忘れちゃいけないと思うんだ。俺たちも、便利な世の中に慣れすぎないようにしないとな。

昭和の「重ステ」時代、そしてパワステの登場による技術革新。それを支えたドライバーたちとメーカーの努力に、今一度敬意を表したい。それにしても、昭和のクルマってやっぱり味があるよな〜。